2025年7月 「京都学」

その名前を聞いて、少々驚いた。「京都学」という名前の学問である。そういう学問があるのか?京都の観光名所でも勉強するのかと思った。しかし、取り組んでみるとそんなものではなかった。

京都の「大学コンソシーアム」にも「京都学講座」があり、各大学が京都学の学習機会を提供している。何を学ぶかというと京都の歴史だけでなく、地理地形・文芸作品・建築構造物・都市形成・市民階層などを通して、京都という都市の成り立ちや政治的背景・文化的背景などを総合的・多角的に捉える学問であった。

大学の必修科目ではなかったが、ちょっと“京都通”になろうと思って選択科目に追加した。それが甘かった。何しろ約1100年の歴史である。延暦2年(794年)に桓武天皇により京都に都が移されてから明治2年(1869年)に至るまでわが国の首都であった都市である。奥が深いなんてものじゃない。

天皇・貴族や武家の歴史を追うだけでも青息吐息となった。加えて京都という地理地形空間、そこで生活する様々な階層・職業の人たちの生活。今に残る寺社仏閣のいわれや宗教の変遷。それこそ捉える視点が多角的であった。 あらためて、世界史のなかでも1000年を超える首都であったのは、オスマン帝国のイスタンブール、イタリアのローマ、フランスのパリぐらいしか思いつかない。そんな稀有な存在が京都なのである。

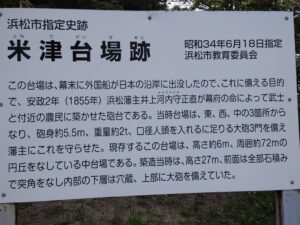

生まれ住んだ浜松のことでさえよく判っていない私が、「京都学」に挑戦したことが、そもそもの間違いだったと思いながら・・・。しかし、土日は机に向かっていた。試験日が近づいていた。 最後は、神だのみかと思い、気晴らしもかねて近くの神社に散歩にでかけた。神社に着くと、眼に入ってきたのは、夏恒例の“茅の輪”である。夏越祓いといい、これも平安時代の京都から始まったものである。

これを左に回り、次に右に回り、最後に左にまわって拝むと、息災であるとのこと。超俗物である私は、これで「京都学」の試験も合格と判断し、家路についた。しかし、帰りながら思った。複雑な長い「京都学」ではあったが、この学びを通して、日本文化の本質や都市の成り立ち、市民生活のありようを知ることができた。これは21世紀を生きる我々にも大きな示唆を与えていると。まさに“知は力なり”である。

翌日の「京都学」の試験問題は、「平安京の成立から都市京都の誕生へのプロセスを都市の生活の視点から2000文字程度で論じなさい。試験時間60分」であった。茅の輪のご利益があった。ヤマを張った箇所である。さて、試験結果は……

2025年7月1日

Photo by t-kishimoto