クローズアップ『アスカNEWS◇2025年9月臨時号』

全世代で支える「子ども・子育て支援制度」が令和8年度から始まります

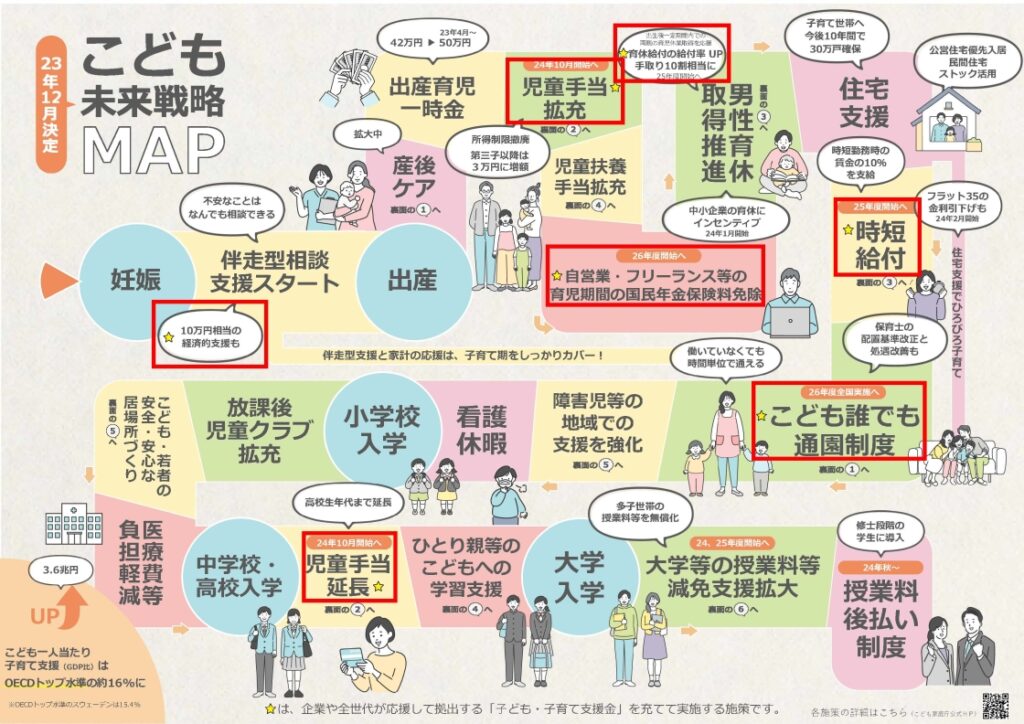

少子化が深刻化する今、政府は『子ども未来戦略』を打ち出し、子育てや若い世代の安心を支える大規模な給付拡充をめざしています。そのために新設されるのが『子ども・子育て支援金』制度です。令和8年(2026年)4月から始まる本制度についてご紹介します。

制度の「支え手」は誰?「独身税」って本当?

子ども・子育て支援金は、少子化・人口減少に対応して『こども未来戦略(令和5年12月)』の一環として、児童手当などの給付を年間3.6兆円規模で拡充するために、ご高齢の方や事業主の皆様を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて拠出するものです。

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

「子ども・子育て支援金」は何に使われる?

支援金が使われる主な事業は以下のとおりです。

●支援金満年度までの資金調達としての特例公債による償還財源

●児童手当の高校生年代への拡大、所得制限の撤廃、3人目以降の支給増加

(令和6年10月~)

●妊婦への支援給付:妊娠・出産時に10万円(令和7年4月~)

●「こども誰でも通園制度」:乳児等への支援給付制度(令和8年4月~)

●出生後休業支援給付:育休給付と合わせて最大28日間、手取り100%相当

(令和7年4月~)

●育児時短就業給付:時短勤務中の賃金の10%支給(令和7年4月~)

●国民年金第1号被保険者の育児期間、保険料免除(令和8年10月~)

●子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度

までの間に限り、上記の費用の財源として発行)の償還金

一人当たりの負担額の目安

令和10年度時点での想定負担(月額/一人あたり):平均 450円程度

●健保・協会けんぽ等(被用者保険):500円程度(本人負担のみ)

●国民健康保険:400円程度

●後期高齢者医療制度:350円程度

※特例措置: 国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10 割軽減の措置を講じる

子ども・子育て支援金の徴収方法

被用者保険制度(協会けんぽ、健康保険組合etc.)の被保険者は、子ども・子育て支援金を毎月の医療保険料とあわせて拠出し、令和10年度までに段階的に引き上げられます。

被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和3年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)を計算すると(*)、年収200万円の場合350円、同400万円の場合650円、同600万円の場合1,000円、同800万円の場合1,350円、同1,000万円の場合1,650円(総報酬割であることから協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通)。ただし、政府が総力をあげて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には、数字が下がっていくことが想定される。

『子ども・子育て拠出金』とは別の制度です

子ども・子育て支援金は、従来からある「子ども・子育て拠出金(厚生年金に上乗せ、会社負担のみ)」とは別の制度です。令和8年4月分より、拠出金に加え支援金の拠出が始まります。

会社は固定費の増加に備え、ますます生産性を高め、会社の付加価値を上げる努力を継続する必要がありそうです。

「さらに働きやすい社会」をめざして、

アスカ総合事務所は皆様に寄り添い、共に考えます。